[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ORIENTACIONES ESPIRITUALES PARA JÓVENES CYMERIOS

Primera parte:

EL GUERRERO ESPIRITUAL

Llegada la Medianoche del Mundo hay que encender el fuego del Espíritu… Somos los habitantes del confín de la Historia allá donde parece que solo un nuevo amanecer pudiera cambiar las tornas de esta larga noche. Pero ese nuevo amanecer no llegará sin más… también depende de nosotros. Del despertar en nosotros de una Fuerza que hace siglos, hemos dejado de entender y cultivar.

Ser la forja de la espada bajo las estrellas y la guardia de la noche allá donde el Mundo ha olvidado el argumento de la vida, es la tarea que pide nuestro tiempo a los hombres y mujeres de la verdadera revolución.

Porque una nueva milicia espiritual se está formando… una milicia capaz de traer un orden alternativo tanto al nihilismo moderno como al fanatismo integrista. Una milicia de hombres y mujeres que ya no se engañan y saben que ninguna crisis económica, enemigo, mala suerte o fatalidad les hará más daño que un alma ofuscada y torcida. Del mismo modo que ninguna riqueza material, prosperidad, paz o bonanza les hará más bien, que un alma esclarecida, recta y enderezada… Este es el camino, la forja y transformación interior que lo cambia todo. Que marca una diferencia absoluta respecto de todo lo demás. Que hace auténtica vanguardia de un nuevo tiempo y es el futuro, si es que queremos, tener futuro alguno…

1-Entender nuestra época: Tradición, Modernidad y Revolución.

Dos grandes corrientes principales han configurado la historia del pensamiento en Occidente, sucediéndose cronológicamente a lo largo de un proceso de siglos en el que nuestra cultura habrá pasado del mundo de la Tradición, al mundo de la Modernidad.

El mundo de la Tradición corresponde a la corriente de pensamiento que aquí llamaremos “trascendente”. Y en lo más esencial en ella encontraremos la idea de una realidad superior de orden sobrenatural y espiritual que se configura tanto como fundamento y sostén de toda realidad natural y material, como horizonte último de sentido de la vida humana. Siendo entonces que dicha dimensión trascendente se encontrará en el centro mismo del alma humana como en estado de potencia, y el argumento de la vida no será otro, que actualizar dicha potencia.

Platón, en la antigua Grecia y en los orígenes mismos de nuestra civilización, nos ofrecerá un claro puntal de esta concepción del mundo y de la vida.

En frente, el mundo de la Modernidad (advenido fundamentalmente a lo largo de los últimos quinientos años), hará por el contrario de la realidad meramente natural y material el fundamento de todas las cosas, y la causa oculta que subyace a toda inquietud humana. Pensadores modernos como Hume, Marx, Freud o Nietzsche, aunque desde distintos ámbitos y perspectivas, convergerán sin embargo en un mismo principio a la hora de afrontar la realidad humana y natural: para todos ellos la referencia a la “trascendencia” no tendrá lugar. Siendo entonces las fuerzas desnudas de la naturaleza, la economía, el azar, el subconsciente, la voluntad de poder o cualquier otra instancia “no espiritual”, el verdadero sostén y explicación del Mundo.

Esta corriente de pensamiento, meramente naturalista o materialista y de raíz anti metafísica, es a día de hoy la que anima el desarrollo de “nuestros tiempos modernos”, y está en la base de los paradigmas culturales de nuestra época.

El contraste entre estas dos corrientes tendrá también su correspondiente prolongación en el ámbito de la gnoseología y la ética. Y mientras que para el mundo de la Tradición el Hombre puede acceder a la Verdad y por ende está llamado a ser Libre, para la Modernidad la Verdad será relativizada y por ende la Libertad, quedará confundida con la mera subjetividad.

Yendo a lo que sería el punto de vista histórico y recogiéndolo de manera muy sintética, diremos que con la caída de Roma, se habría cerrado el ciclo histórico de la Antigüedad europea. Ciclo que con su confluencia de mundo griego, romano, celta y germano, habría marcado definitivamente la identidad de la Europa tradicional. Seguidamente la Cristiandad medieval, sucederá y continuará a Roma como nuevo ciclo histórico tradicional de nuestra civilización. Y en dicho Medievo europeo, algunos de los andamiajes fundamentales de la Antigüedad, seguirán presentes. Si bien con renovadas formas y posibilidades surgidas ahora de la tradición cristiana.

Es así que sucintamente podrá decirse, que la filosofía griega (con Platón y Aristóteles a la cabeza), junto al ideal romano del Imperium (prefigurado ya por César), más la cultura guerrera y los vínculos espirituales con la naturaleza de los pueblos bárbaros, unido todo ello a la tradición cristiana medieval, terminarán por darnos las claves de la Europa tradicional pre moderna.

Más adelante el Renacimiento, la Reforma Protestante, la Ilustración, el Romanticismo y las revoluciones contra el Antiguo Régimen (con Francia como paradigma revolucionario), darán lugar a toda una nueva fase histórica en la cual se decantará la Europa moderna propiamente dicha.

Nuestro tiempo histórico no será sino fruto de dicha Modernidad y entender todo este proceso en sus dos grandes fases históricas, será esencial para entender la claves de nuestra civilización.

Tanto así que puede decirse que a día de hoy Europa, vive y se ordena totalmente conforme a los paradigmas de la Modernidad, y lo que fue la Europa premoderna y tradicional, habría quedado reducida a un mero “paisaje de ruinas”. Ruinas evocadoras y sin embargo ajenas de toda vez, al desarrollo del proyecto moderno de Hombre y Civilización.

Es en este contexto que habrá surgido como síntoma característico del Mundo Moderno, el fenómeno del “nihilismo”. Pues el Mundo Moderno, con su olvido o negación de la Tradición, y su vivir de espaldas al Espíritu y la Trascendencia, habría ido dejando a su paso una sensación de absurdo y sin sentido que los lenitivos del materialismo y el consumo, a penas conseguirán mitigar. Ocurriendo entonces que en ocasiones dichas “ruinas” del pasado, aun no siendo ya algo realmente vivo y presente en nuestra cultura, sensibilizarán sin embargo a los europeos menos modernizados, despertándoles a la conciencia de lo fatuo y vacío del proyecto moderno…

Se tiene entonces la impresión de que el ingente desarrollo científico y económico técnico de nuestro tiempo, se habría pagado conforme a una suerte de “progreso decadente”. Una bancarrota espiritual que el “progreso” no compensaría y que rastreable a todos los niveles, resultará especialmente lacerante en la generación de sujetos sin apenas centro y ni persona. Sujetos neurotizados, anestesiados, fanatizados, alienados, envilecidos o idiotizados, en una sociedad inorgánica y atomizada, de escaso discernimiento y gran debilidad emocional. Una sociedad que deja inerme al sujeto frente a sí mismo, y que parecerá abocar a una vida de bajísimas expectativas espirituales y sin embargo, fijación obsesiva en todo lo meramente material, cuantitativo, instrumental, accesorio, pulsional, emocional, instintivo, subjetivo o pre-personal. Y es que la sociedad moderna, se caracterizará por no dotar al sujeto de herramientas espirituales para construirse auténticamente como “Persona”. Siendo entonces que el sujeto, quedará abocado fácilmente a la propia estupidez, inseguridad, miedo, ofuscación o bajeza.

Precisamente, frente a ese peligro de no llegar a construirnos auténticamente como “Personas”, de ser víctimas nuestra propia “debilidad”, se constituye lo más fundamental de la sabiduría tradicional…

En la sabiduría tradicional, el Hombre está llamado a ser Libre. Y decimos “Libre”, en el sentido de no ser un producto alienado de su propia ignorancia u ofuscación. Como tampoco y a partir de aquí los Hombres auténticamente libres, serán producto de alguna otra cosa o proceso que se les sobreponga; léase aquí la economía, la clase social, las pulsiones, el medio natural, la inercia histórica, etc… Siendo entonces sus circunstancias, el mero “soporte material” desde el cual recorrer el arduo camino hacia la autárkeia y la Trascendencia.

Esto es así, porque en el Mundo de la Tradición, el Hombre porta en su interior “la Luz y la Fuerza de la Verdad”. Es decir, porque en el Mundo de la Tradición el ser humano, encendiendo en su alma el “frontal del logos”, puede discernir entre lo verdadero y lo falso, lo real y lo ilusorio, lo recto y lo torcido, lo esencial y lo accesorio, lo importante y lo simplemente necesario… Puede en definitiva sobreponerse a la ignorancia y la subjetividad, sobreponerse a la ofuscación, el desvarió, la necedad o la estupidez, y entonces sí, ser realmente libre…

Obviamente, es en este tipo de Hombres que recorren “el camino de la Verdad, la Fuerza y la Libertad”, donde se dará una auténtica Areté y se forjarán los verdaderos Aristoi. Una “nobleza” que tendrá en la conquista de sí mismos y la liberación respecto de la propia ignorancia y debilidad, el fundamento de su condición de “Señores” y el liderazgo de sus sociedades. Haciéndose de estos principios la base de la educación de la juventud así como respecto de la perpetuación del linaje y el cuidado de la prole, un deber tanto para con la supervivencia de un pueblo, como para a través de ese pueblo, cultivar y perpetuar un ideal de Ser Humano.

Ciertamente no tiene ningún sentido renunciar a los logros tecnológicos del mundo moderno, y menos aún tiene ningún sentido glorificar el pasado y querer irse a “vivir a las ruinas”, pero es loable querer superar las “patologías” de la Modernidad y dejar de vivir de espaldas a la idea de Verdad y a la idea de Trascendencia. Y aquí la inspiración y recuerdo que las “ruinas” nos generan, pueden ser fuente de auténtica disidencia. Pues en ellas se atesora aquello que la tradición tiene de Perenne. Aquello que tiene de Eterno e Inmutable, de argumento insoslayable siempre presente en la vida humana y que la tradición en su esencia sapiencial, nunca deja de señalar. En este caso la Tradición se convierte en un arma de verdadera revolución si “Revolución” significa volver al origen. Pues sería posible plantear una revolución en la que el nihilismo de la Modernidad quedara atrás, alumbrándose entonces un nuevo ciclo histórico y espiritual para Europa. Un ciclo en el que conforme a un renovado horizonte de Trascendencia, un Hombre regenerado, fortalecido y vencedor de sí mismo, se convirtiera en el lei motiv de nuestra civilización.

2-El Espíritu, el argumento de la Vida y el Guerrero.

La recta comprensión de qué cosa es el alma humana y de qué cosa es el espíritu, será fundamental en una auténtica construcción de la Persona.

En este sentido es fundamental entender que en la perspectiva que aquí hemos llamado tradicional, perennialista o “trascendente”, el Hombre es un compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Siendo el cuerpo la parte inferior de orden puramente fisiológico, el alma la parte intermedia de orden puramente psíquico y emocional, y el espíritu la parte superior o “central” de orden auténticamente intelectivo. Entendido aquí dicho Intelecto en el sentido de una conciencia esclarecida y entendimiento recto, presencia para el mundo de la tradición de la “chispa divina”, “en el corazón del alma Humana”. Dicho espíritu es así considerado como Inteligencia y Lucidez insertas en el Hombre a modo de “semilla” que debe cultivarse, para poder dar cumplida realización a nuestra más alta posibilidad. Esto es, la soberanía interior y por ende la fuerza y la libertad. Siendo entendido a partir de aquí “el Amor”, como la conciencia de que nuestros semejantes, lo sepan o no, bregan en la misma lucha y pueden estar necesitados, igual que nosotros, de apoyo y ayuda.

Dicho esto, habrá sido en el esoterismo que los procesos de realización espiritual ha sido llamados de “Iniciación”. Señalándose entonces y lo comentamos muy a grosso modo, que la “Iniciación” supondrá la ubicación del eje de la personalidad en el espíritu o “chispa divina” que guardamos en nuestro interior, a la espera de ser actualizado. Siendo de este modo que el alma o psique queda purificada o rectificada mediante la Iniciación, y como si de un espejo se tratase, puede reflejar la luz del Espíritu. Luz que no es sino la “Luz de la Divinidad” dentro de nosotros mismos. El ofuscamiento del alma quedaría así disipado y el Iniciado, restablecería “la unión de su ser con el Ser Supremo”.

Vemos así cómo en el mundo de la Tradición, el alma no deja de ser una instancia intermedia “como entre la luz y la oscuridad” sobre la cual el Espíritu, está llamado a establecer su liderazgo y gobierno. Siendo la Iniciación o realización espiritual, el proceso mediante el cual el Espíritu ilumina, ordena y jerarquiza el alma, colocándola bajo su soberanía. El alma queda entonces purificada, integrada, unificada y liberada y el Iniciado, se hace “conquistador” de sí mismo y de su propia existencia.

Ahora, y para no llamarnos a equívoco y confundirnos con tantas palabras y conceptos “esotéricos o metafísicos”, es imprescindible señalar que el Espíritu y tal y como hemos indicado anteriormente, debemos entenderlo no como una efusión emocional y subjetiva respecto de dios o la trascendencia, ni como algo vago y difuso que pareciera mover nuestros sentimientos, sino como una mirada lúcida y despierta. Como una conciencia esclarecida, entendimiento sereno y recto discernimiento en el que las oscuridades del alma se disipan. Es decir, la Inteligencia en su sentido eminente y su fruto más maduro: la Sabiduría, la Fuerza Interior y la Libertad. Sin querer alargarnos ni complicar la exposición, conceptos como el Buddhi del budismo o el Nous de la Grecia clásica así como el Logos del platonismo, podrán aproximarnos a la idea de Espíritu que debemos trabajar aquí. Idea de Intelecto puro o superior que ilumina el alma y permite al sujeto vencer su propia ignorancia y olvido de sí. Vencer su propia esclavitud y miedo.

Dicho lo anterior, el Amor no será sino la conciencia de que todos los Hombres se enfrentan lo sepan o no al mismo dilema y lucha, a la misma esclavitud y anhelo de libertad. Siendo entonces que ayudar, acompañar, apoyar y perdonar, se hace parte fundamental de nuestro propio proceso de liberación personal. Debiendo también y en consecuencia, hacerse comunidad y ordenar la vida en sociedad, conforme al mismo principio. Y a partir de ahí, conforme a las correspondientes jerarquías, organicidad y liderazgo.

El argumento de la vida queda así establecido no en torno a la prosperidad material, la estabilidad sentimental, el poder político o económico o el hedonismo sin más, sino que queda establecido en torno al cultivo del Espíritu y la forja de nuestro señorío interior y libertad. En términos religiosos diríamos la “salvación de nuestra alma”. Siendo el Amor el ayudarnos los unos a los otros a recorrer ese mismo camino y el “hacer comunidad”, el organizar la convivencia conforme a ese mismo principio.

Todo ello una vía y proceso arduo de esfuerzo, fatigas, disciplina, rectitud y perseverancia. De sobreponernos una y otra vez a nuestra propia estupidez y de seguir con determinación, alegría y humildad. No rindiéndonos jamás. Como auténticos Guerreros. Conscientes de que ninguna otra vida es más plena, enriquecedora, liberadora y feliz. Convencidos de que ninguna otra vida es digna de ser considerada, verdadera vida…

3-El Espíritu, la Naturaleza y el Universo.

En el mundo de la Tradición, y con esto queremos decir de esa concepción perennialista o “trascendente” que aquí venimos señalando, la naturaleza y el universo, no serán un mero mecano de fuerzas ciegas y puramente materiales, carentes de sentido y espiritualmente inertes. Un escenario de mero despliegue mecanicista sin más significación que la puramente material. Muy al contrario en la sabiduría tradicional, el “mundo natural” será entendido como reflejo o proyección del “Reino del Espíritu”. Reino que por medio del “Logos Divino”, será la “Luz de lo Alto” que sostendrá todas las cosas y hará surgir un Cosmos, “donde solo había caos”…

El universo y la naturaleza serán considerados a partir de aquí como un todo ordenado y dotado de alma, un “alma universal” o Anima Mundi que hará de los bosques, los ríos, los desiertos, la ventisca o el océano “más un alguien, que un algo”. Adquiriendo entonces los fenómenos naturales, una relevante lectura simbólica y espiritual.

En este sentido en el pensamiento tradicional o perennialismo, igual que existe un alma individual que anima al ser humano, existirá también un alma universal que anima la naturaleza. En palabras de Platón: “Este mundo es de hecho, un ser viviente dotado con alma e inteligencia (…) una entidad única y tangible que contiene, a su vez, a todos los seres vivientes del universo, los cuales por naturaleza propia están todos interconectados” (Timeo 29, 30).

Obviamente será a partir de aquí, que encontraremos esa concepción tradicional del mundo natural como un “escenario feérico” o “mágico”. Del mismo modo que será a partir de aquí que se planteará, que en la medida en la que en el ser humano el Logos no es solo el ”influjo divino” que ordena y da forma a las cosas, sino también la esencia e identidad profunda y primera del Hombre, éste estará llamado a capitanear “la Creación”.

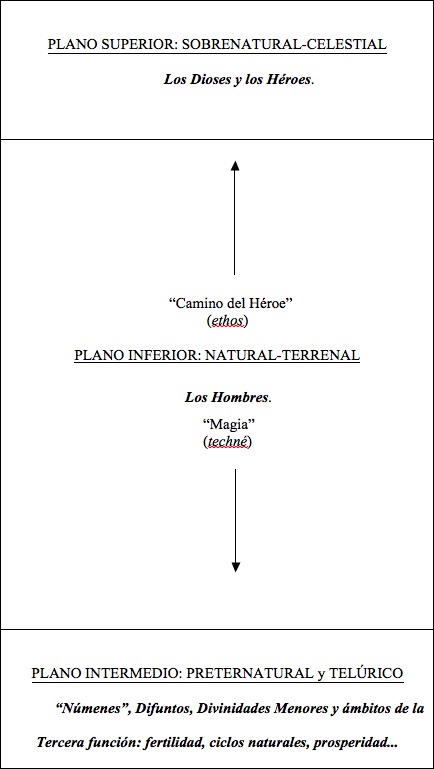

Estaríamos ya aquí en presencia de ideas cardinales para toda auténtica cosmovisión tradicional del mundo y la vida. Esto es, el plano natural y material donde se desarrolla la existencia humana, como proyección de un plano superior. Plano celestial, sobrenatural e inmutable que sede de las “Esencias Inmortales”, será el sostén y fundamento de toda la realidad natural. A partir de aquí y entonces, el mundo natural como una realidad “espiritualmente viva” y dotada de alma. Un “alma universal” o Anima Mundi que traslada a la naturaleza y el universo una condición de sujeto y no de mero objeto.

Al mismo tiempo y para esta “panorámica metafísica”, la idea de que el ser humano, en virtud del Logos que lleva en su interior y que es el rasgo definitorio de su ser (“hecho a imagen y semejanza de Dios”), estará llamado a ser el “Rey de la Creación”. Es decir, en él se podría trascender el carácter condicionado del mundo natural y por medio del cultivo y ejercicio del Logos, alcanzar un gobierno de sí y libertad que lo pondría al frente de la Creación.

Se establece de este modo una suerte de analogía entre la estructura espiritual del Hombre y la estructura espiritual de la Naturaleza. A la existencia de un alma humana, le corresponderá la existencia de un alma de los bosques, los árboles, los ríos, las montañas, los animales, las rocas, las nubes o el sol… Un “alma del Mundo” con la que será posible una comunicación, profunda y fértil, así como una armonía. Armonía que debe ser respetada, mantenida, restablecida, propiciada y cultivada so pena de arruinar el Mundo y abocar al mismo Hombre a la autodestrucción. Se buscará de este modo que las fuerzas sutiles que engarzan el Anima Mundi y el ser humano estén en sintonía, formándose un conjunto armonioso y jerárquico donde cada uno ocuparía su lugar. Correspondiéndole al ser humano la responsabilidad del conocimiento y cuidado del mundo natural. Esto en virtud de ese Logos que en el Hombre no es solo por decirlo así “elemento externo o agente”, sino que además es esencia e identidad primera. Obviamente del descuido u olvido de esta responsabilidad, devendrá devastación y ruina para el planeta.

El ser humano estará así llamado a ser paladín del “Reino del Espíritu” en la Tierra. Luchando primero por el gobierno de sí mismo, más allá de la ignorancia, el miedo, la estupidez, el desvarió o la bajeza. Pero luchando también por el mantenimiento de la armonía cósmica y natural frente a las “potencias del caos”.

En este sentido y retomando la idea de la cualidad “intermedia” del alma humana, esta misma cualidad tendrá su debida correspondencia en el Anima Mundi o “Alma del Mundo”, para la cual también se tendrá presente una jerarquización y discriminación entre regiones sidéreas y luminosas, y regiones inferiores, a veces subterráneas y tenebrosas. Discriminación ejemplificada en gran manera en numerosas mitologías y leyendas: “Devas y Asuras” de los Vedas o “Ases, Vanes y Jotuns” de la mitología nórdica. Mundo celestial, mundo natural y mundo ínfero o demónico que configurarían la estructura del “alma del Mundo” y que como en el alma Humana, tendrían en la “Luz del Espíritu”, instancia de autoridad, jerarquía y orden.

No es desacertado hablar así de una suerte de “Más allá Celestial o Trascendente”, objeto y fundamento de la realización espiritual. Así como de un “Más allá Telúrico o inmanente”, que sería el Anima Mundi del que venimos hablando, y al que correspondería esa concepción “mágica” y “feérica” de la naturaleza tan propia del mundo de la Tradición.

En este orden de cosas, no estará de más señalar cómo en gran medida, los mitos, leyendas y tradiciones del mundo premoderno, recogerán con el lenguaje del símbolo y la alegoría, conceptos e ideas que aquí estamos planteando.

Por otra parte no debemos pensar que la idea de un Anima Mundi conduce necesariamente a una suerte de panteísmo inmanentista, ajeno a una verdadera idea de trascendencia. Del mismo modo que la idea de trascendencia, no debe llevarnos a pensar en una realidad natural meramente material y mecánica, alejada del espíritu, carente de alma y simple escenario de la vida humana.

Cuerpo, Alma y Espíritu configurarían la estructura del Hombre, pero también configurarían la estructura del Mundo que le rodea. Siendo en dicha estructura donde deberemos ubicar el Anima Mundi y la correspondiente concepción espiritual de la naturaleza.

Muchas veces por desgracia, nos encontraremos sin embargo con planteamientos para los que los vínculos espirituales con la naturaleza de nuestros ancestros, no dejarían de ser una manifestación más de la raíz económica de toda inquietud humana, pues en ellos solo anidaría una preocupación meramente material por las cosechas, la fertilidad de los campos y los animales, las lluvias, las tormentas o la caza… como si todo el “universo mágico” en torno al mundo natural surgido de siglos de tradición, más allá de sus “vestiduras” espirituales, no escondiese sino una preocupación prosaica de orden meramente económico o a lo más, una preocupación por la salud y la curación de enfermedades. Como si a la hora de la verdad, no fuera posible encontrar una auténtica concepción “trascendente” del Mundo y la Vida en dichas creencias tradicionales sobre la naturaleza. Siendo éstas una mera “técnica” primitiva y supersticiosa para asegurar el sustento económico, la salud y la fertilidad de la progenie.

Obviamente nosotros no nos movemos en ese ámbito explicativo…

Por supuesto que una aproximación a dichas creencias nos lleva necesariamente a encontrarnos con ritos, fórmulas, talismanes y creencias para las cuales dichas preocupaciones de orden práctico serán lo principal. Sin embargo, estaríamos haciendo un flaco favor a nuestro entendimiento si simplemente nos quedáramos ahí y no fuéramos más allá. Si no entendiéramos que el fundamento de ese “pensamiento mágico” no reside tanto en un “primitivismo” o superstición, como en una concepción “espiritual” del Universo para la cual, existe un “alma del Mundo” o Anima Mundi.

Estamos aquí en presencia y claro está, de una concepción más honda y profunda de la naturaleza y el universo. Una concepción que no responde ya a una preocupación supersticiosa de orden meramente material, y es por el contrario, fruto de una vivencia espiritual en la que el Hombre se integra y siente como parte de un Todo en el que ocupa un lugar especial y relevante, y con el que debe saber comunicarse y armonizar.

Finalmente no estará de más señalar cómo, conforme dicha vivencia espiritual se degrade o desvirtúe, y pierda su fondo y esencia sapiencial, se producirá el surgimiento de una auténtica superstición y caída en la más pura superchería e irracionalidad. Terreno abonado para un futuro descrédito y por ende, para el olvido de la verdadera sabiduría que subyace al mundo de la tradición.

*

El Guerrero Espiritual…

En síntesis, aquel que haga guardia en la Medianoche del Mundo sabe que nuestra época ha pagado como precio a su modernidad y “progreso” con el olvido del Espíritu y por ende, de la Sabiduría y la Fuerza. Dando lugar a una sociedad plebeya de individuos alienados, debilitados, vulgares o fanatizados. Del mismo modo y aunque de la Tradición solo nos queden ruinas, también sabe que aquello que tiene de perenne el mundo de la Tradición, es precisamente lo que tiene de sapiencial y espiritual, siendo entonces para quien lo sepa encontrar, manantial de orientación y fuerza y simiente de auténtica revolución. Si es que “revolución” puede significar algo más que “libre mercado”, “lucha de clases” o “reivindicación nacionalista”, y puede hacer honor a su verdadero significado: “Volver al Origen”.

Lo que está en juego así es la “Transformación del Hombre”. El tomar conciencia de que el auténtico argumento de la vida, no es la lucha por la supervivencia ni ningún otro de sus múltiples derivados, sino la conquista de uno mismo. La realización en nosotros de la Lucidez, la Conciencia, el Entendimiento, el Discernimiento y la Fuerza Interior. El señorío y gobierno de nosotros mismos más allá de la Ignorancia y el Miedo y por ende, la consecución de la verdadera Libertad. Lucha y argumento de vida que nos atañe a todos seamos conscientes de ello o no y que una vez sabemos que es así, no nos permite volver a mirar a nuestros semejantes de igual manera. Pues en todos ellos vemos la misma batalla y brega, el mismo anhelo muchas veces oculto de plenitud y libertad. Porque nadie puede sustraerse a esta “Gran Guerra Santa” y es solo desde ella que podemos construirnos auténticamente como personas, así como construir sociedades auténticamente justas, orgánicas y de sanas jerarquías. Todo ello en una concepción del Mundo en la que el universo y la naturaleza que nos rodean y de los que hacemos parte, ya no serán más un escenario espiritualmente vacío e inerte sobre el que operan fuerzas ciegas y sin significado. Sino un mundo auténticamente vivo, dotado de alma y de sentido en el que en cada tras cada detalle: del brillo de las estrellas al correr de un arroyo, de las raíces de un árbol al aullido de un lobo, de la sangre de los ancestros a los parajes de nuestra tierra, se puede intuir el “Reino del Espíritu” y el Alma del Mundo…

El potencial que atesoramos dentro es inmenso… en solo nuestra propia estupidez y ofuscación lo que nos limita.

Ser uno mismo y vivir de verdad. Estar conectados con nosotros mismos y con la realidad. Estar presentes en nuestra propia vida y aunque tengamos que levantarnos mil veces no ceder a la propia estupidez, desvarío o bajeza. Luchar por vivir Lúcidos, Despiertos, Fuertes y Libres… ninguna otra vida merece la pena. Ningún otro propósito será más gratificante. Ninguna otra batalla será más gloriosa…

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]