Viriato y Numancia III: Un Guerrero y un Druida

La conquista romana de Hispania: Viriato y Numancia Parte III.

Entre el 154 y el 133 a.C.

-20 años de guerras-

Parte III: Aparece Viriato y los celtíberos se alzan de nuevo en armas.

La conquista romana de Hispania duró cerca de doscientos años. Dos siglos en los que a lo largo de un arduo proceso los pueblos célticos, ibéricos y celtibéricos pasaron a formar parte de Roma. Durante ese tiempo se sucedieron grandes episodios históricos así como grandes momentos de épica y heroísmo: la Segunda Guerra Púnica, las Guerras Celtibéricas y Lusitanas, las Guerras Sertorianas, la Guerra de César y Pompeyo, las Guerras Cántabras… Y quizás en todo este proceso y como paradigma de la resistencia indígena a la conquista romana, las luchas de Viriato y de Numancia. Lusitanos y Celtíberos frente a los invasores romanos de mano respectivamente, de un líder guerrero y de una ciudad, tan pequeña como indomable…

Es verdad que también tuvimos unas Guerras Cántabras. Guerras en las que las armas de Roma sufrieron hasta la extenuación para conseguir la victoria y en las que incluso el propio Augusto, sufrió en sus carnes la dureza y resistencia de los montañeses. Pero quizás porque la guerra de Viriato y la guerra de Numancia son en gran medida contemporáneas, y porque queríamos hacer una suerte de cronograma que recogiese año a año cómo se sucedieron los acontecimientos, nos hemos centrado en Viriato y Numancia.

Ojalá más adelante tengamos también tiempo para hacer lo mismo con las Guerras Cántabras…

La presente crónica no pretende ser exhaustiva o académica y si bien se elabora desde el rigor su vocación es fundamentalmente divulgativa. En este sentido y en orden a facilitar la lectura recogeremos al final de cada parte las fuentes bibliográficas pero no las trasladamos al texto más que puntualmente.

*

Parte III: Aparece Viriato y los celtíberos se alzan de nuevo en armas.

Entre el 150 y el 147 a. C.-

*En el 151 a.C. se abre un paréntesis en este periodo de las guerras celtibérico-lusitanas[1]. Un año antes Marcelo había conseguido reconducir a los celtiberos a la paz de Graco del 179 a.C. respetándose a su vez la independencia de Numancia. Ese mismo año Lúculo y Galba, a pesar de sus lamentables acciones en la Citerior y la Ulterior, cosecharán escasos tres años de paz. Paz que no será sino la preparación de un conflicto mayor capitaneado por uno de los supervivientes de la traición de Galba: Viriato. Líder Lusitano sin cuya mención sería imposible estudiar la resistencia hispana a la invasión romana.

*En la Citerior, entre los celtíberos, la paz de Marcelo se mantendrá durante cierto tiempo, llegando incluso en un principio a prestar auxilio a los romanos en sus luchas contra Viriato. Sin embargo, los éxitos continuados de éste y la acción subversiva de algunos sectores insurrectos del mundo celtibérico, terminarán por desencadenar de nuevo la guerra en lo que serían uno de los capítulos más difíciles para las armas romanas en Hispania: la conquista de Numancia.

147 a. C.-

*En la Hispania Ulterior aparece Viriato.

Viriato se nos presenta en las fuentes como el “buen salvaje”, hecho a sí mismo en la vía, de marcada simbología iniciática, del “pastor-cazador-guerrero”. Víctima de la traición romana y superviviente a la misma tras la matanza de Galba en el 152 a.C., cuando aparezca frente a Roma, aparecerá ya formado en principios y convicciones propios de un liderazgo basado en la independencia, la austeridad, el valor y la justicia. Las fuentes romanas insistirán especialmente en éste punto, haciendo de Viriato la imagen viva de un héroe “estoico”, ejemplo de virtud y hombría de bien. Cabría preguntarse hasta qué punto los cronistas romanos no aprovecharán el dificultoso y humillante episodio de Roma frente a Viriato, para utilizarlo como modelo moralizante y educador entre sus compatriotas. Sin embargo, esto no deberá dejarnos de hacer pensar que en cualquiera de los casos, Viriato nunca hubiera podido ser modelo de héroe, si realmente en él no se hubieran dado cualidades de líder militar y hombre de alma noble y grande.

*En el 147 a.C. los lusitanos vuelven a aparecer en la Ulterior saqueando la Turdetania en un numero de 10000 hombres. Les hará frente el legado Cayo Vetilio, que conseguirá derrotarlos en un primer choque reduciéndolos y cercándolos, y empujándolos a una situación apurada. Los lusitanos se avienen entonces a parlamentar y ofrecen la entrega de las armas y el sometimiento a Roma a cambio de tierras cultivables. Estando el pacto a punto de cerrarse surgirá Viriato de entre el ejército lusitano recordando las traiciones de Roma en el pasado, y reclamando la fidelidad de los hombres a su persona y la negativa a perder la esperanza de salvación y victoria, si están dispuestos a obedecerle (da la impresión de que Viriato mediante esta alocución se gana el mando y pasa de un puesto de subalterno de cierta importancia, al de verdadero líder del grupo guerrero. Lo que a su vez nos puede informar de la organización interna de estos grupos).

Viriato hizo dispersarse del modo más desorganizado posible a la mayor parte del ejército lusitano, citándolos después en Tribola (posiblemente en la Beturia) y él mismo, con sólo mil hombres escogidos y todos a caballo, se quedo frente a Vetilio dispuesto a entablar combate. El romano, temiendo dispersar a sus hombres persiguiendo a los lusitanos desperdigados a toda velocidad por todas partes, se dirigió contra Viriato. Éste, se replegó y atacó sucesivamente utilizando sus caballos, más veloces y ágiles que los romanos, hostigándolo constantemente con continuos picotazos y huidas, y haciendo discurrir todo ese día en la misma llanura. Llegada la noche, saldrá huyendo por caminos poco frecuentados hasta Tribola, no pudiendo seguirle la pesada tropa romana, que tampoco conocerá los senderos usados por Viriato. Llegado a Tribola Viriato es recibido como un campeón capaz de salvar un ejército en una situación desesperada. Su victoria se difundirá “entre los bárbaros” y un gran número procedente de todas partes acudirá a unírsele en su ejército (Apiano. Iber. 62). El líder Viriato acababa de surgir…

*Vetilio por su parte le seguirá hasta Tribola, pero en el camino Viriato le emboscará desde un bosquecillo próximo empujándolo hasta un barranco cercano. La derrota romana fue total, y el propio Vetilio perdió la vida al no ser reconocido por un guerrero de Viriato, que ha decir de Apiano, sólo vio en él un anciano obeso indigno de otra cosa que no fuera la muerte (Apiano. Iber. 63). Los supervivientes huyeron al valle del Betis y se refugiaron en Carteia. Siendo entonces cuando para frenar a Viriato pidieron ayuda a los celtiberos, solicitando a los belos y titos 5000 hombres para que fueran enviados contra el líder lusitano. Viriato los derrotó completamente hasta el punto de no dejar escapar vivo a ninguno de ellos. El cuestor, ahora al cargo de la situación, no le quedará otra opción que mantenerse en tensa calma en Carteia y esperar en compañía de sus tropas supervivientes, a la llegada de alguna ayuda de Roma…

*Derrotados los romanos, Viriato y sus hombres devastaron sin limitación ni temor alguno las tierras que más les convenían. Siendo saqueadas la Turdetania y la Carpetania, de la que dice Apiano es un “país fértil” (Apiano. Iber. 64).

146 a. C.-

*Al año siguiente llegará como gobernador de la Ulterior Cayo Plaucio, que tras una primera derrota en la que el romano perdió 4000 hombres (cayó en la estrategia de Viriato de fingir retiradas para dispersar al ejército enemigo), perseguirá a Viriato hasta sus cuarteles de invierno en la actual sierra de San Vicente en la provincia de Toledo (punto estratégico entre Lusitania, Vettonia y Carpetenia, y enclave de amplias panorámicas para ver cualquier movimiento en la llanura del tramo medio del Tajo). Ansioso por resarcirse de su derrota atacará al lusitano en la misma sierra. Será vencido en una terrible masacre y deberá huir de forma desordenada hasta la Turdetania, ocupando sus cuarteles de invierno desde el mismo verano (Apiano. Iber 64). Derrotados de nuevos los romanos Viriato bajó otra vez a la Ulterior, sometiéndola a saqueo y requiriendo de los propietarios el pago de la cosecha pendiente. Arrasándoles los campos en caso de no recibirla…

El pretor de la Citerior le atacará entonces tratando de tener más suerte allá donde su par de la Ulterior había fracasado. También fue derrotado estrepitosamente y sus insignias serán paseadas entonces por todo el país como trofeo de guerra y vehículo propagandístico del poder de Viriato. Es posible que sea en éste momento cuando ataque Toledo, someta Segobriga y amplíe su ejército a costa de adeptos anti romanos de áreas ya sometidas de la meseta sur y el sur peninsular.

145 a. C.-

*Los acontecimientos en Hispania comienzan a preocupar en Roma, y en orden a poner fin al conflicto envían como gobernador a Fabio Máximo Emiliano, hermano de Escipión. Este llegará a la ulterior con 15000 infantes y 2000 jinetes, poniendo a entrenar y ejercitar sus tropas al llegar, y evitando en principio enfrentarse directamente con Viriato. El pretor de la Citerior por su parte sí buscará el choque con Viriato, y al igual que sus sucesores será derrotado. Fabio Máximo Emiliano unirá entonces sus fuerzas a las de Lelio Sapiens, sustituto del gobernador de la Citerior, y tras visitar el templo de Hércules en Gades y solicitar la protección del dios, saldrá a buscar el enfrentamiento con Viriato. La lucha será farragosa y propia de una guerra de guerrillas, con ciudades abandonadas entre llamas y fugas y persecuciones caras en hombres; y si bien el ejército romano no terminaría de salir bien parado, si conseguirá sin embargo arrebatar a Viriato algunas plazas en el sur Peninsular, volviendo éstas al control de Roma.

Entre el 144 y el 143 a. C.-

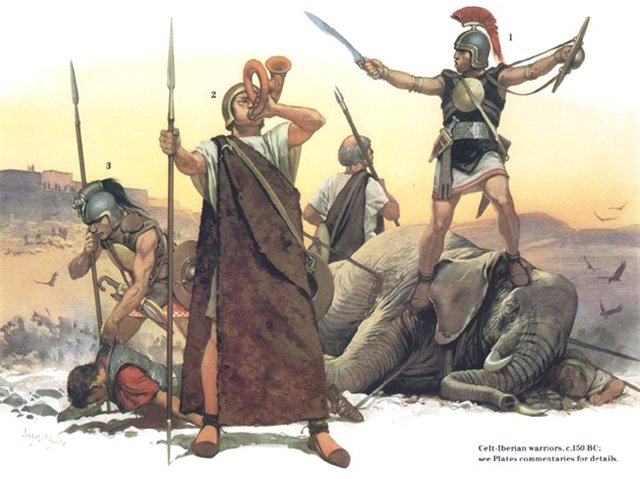

*El año anterior se había conseguido infringir algún importante revés al ejército de Viriato, y por primera vez desde que comenzará la guerra el líder lusitano había tenido que retroceder. Éste, viendo el carácter cada vez más masivo de la guerra, recorrerá la Celtiberia tratando de incitar a belos, titos y arévacos a alzarse otra vez contra Roma y mantener en armas la Hispania Citerior. En el 143 a.C. los celtiberos, en parte por Viriato, y en parte por un líder celtibérico, religioso y guerrero, de nombre Olíndico y predicador de la subversión contra Roma, se alzarán finamente en armas dando lugar a la guerra llamada numantina. Guerra en la que Roma de nuevo tendrá que hacer frente a penosos reveses y duras campañas… Un nuevo frente se abrirá así para Roma en Hispania, de nuevo en la Citerior, y de nuevo con los celtíberos y Numancia como protagonistas.

*En el 143 a.C. el pretor Quintio y el cónsul Pompeyo, serán enviados a Hispania a luchar contra Viriato. Militares mediocres Viriato los derrotará sin problemas y empujará hacia el sur, recuperando algunas de las plazas perdidas anteriormente, ocupando Tucci, en la actual jienense Martos, punto estratégico fundamental en los pasos a la Meseta. Los gobernadores se refugiarán en Corduba y sin atreverse a luchar directamente con Viriato, enviarán contra él y a modo de hostigamiento a un hispano de Itálica de nombre ya romano llamado Cayo Mario (curioso este nivel de romanización de la Turdetania que contrastará con las zonas de las Meseta y el norte Peninsular).

Viriato se erigía en cualquier caso en campeón hispano de la resistencia anti romana y la Ulterior, quedaba en gran medida al alcance de su espada…

*En la Citerior, arévacos, belos, titos y lusones, celtíberos todos ellos, cuyas tierras habían quedado cruzadas por la frontera romana o inmediatamente junto a ella, si bien se habían mantenido en paz desde los pactos con Marcelo del 152 a.C., se levantarán ahora en armas…

Como hemos explicado y recoge el propio Apiano (Iber. 66), los éxitos de Viriato soliviantarán los ánimos de los celtiberos, que si bien en principio se negaron a colaborar con Viriato e incluso enviaron tropas auxiliares a los romanos (recordemos 5000 belos y titos en el 147 a.C.), ahora se alzarán en armas y se enfrentarán otra vez a Roma. Destacar en este nuevo alzamiento celtibérico la figura de un tal Olíndico, especie de “hombre santo”, sacerdote o profeta, que recorrerá el país inflamando los ánimos de sus compatriotas contra los romanos. Portando una lanza de plata que decía haberle sido entregada por los dioses y que esgrimía como símbolo de su misión, Olíndico predicará el alzamiento celtibérico contra el yugo romano.

Más allá de la incitación de Viriato a los celtíberos para la rebelión, o del carisma “arrebatador” del predicador Olíndico, debemos pensar que detrás del nuevo levantamiento celtibérico, se encontrarán tensiones sociales que la presencia romana habría exacerbado o directamente provocado. La desesperación de los sectores sociales más desfavorecidos tras la ocupación romana, cabe suponer que los hizo más permeables tanto a las predicaciones de Olíndico, como a las llamadas a la revuelta de Viriato. Siendo así que factores sociales, religiosos y humanos, se unieron de manera endiablada para desencadenar la guerra numantina, en la que Roma deberá hacer frente a diez años de lucha correosa, pobre sin embargo en botín y riquezas.

Resaltar en cualquier caso la referencia al personaje de Olíndico, portador de una lanza de plata de origen divino, al estilo del dios Lug de la mitología céltica, y la posibilidad de estar frente a una suerte “sacerdote-profeta-guerrero”, quizás análogo al druida galo.

*Frente a la rebelión celtibérica, Roma enviará un ejército consular al mando de Metelo, campeón de las luchas de Roma en Macedonia. Metelo contará con 32000 hombres 2000 de los cuales serán efectivos de caballería, y deberá hacer frente al enemigo a través de sus centros urbanos más importantes, epicentros de poder en la Celtiberia y cuya caída, podía suponer la derrota del alzamiento celtibérico. Por otra parte, el peso de la guerra recaerá sobre los sectores más desfavorecidos de Roma, siendo sintomático que concluida esta guerra, den comienzo los conflictos sociales que conducen a la dictadura de Sila. Las Guerras Celtibéricas estarán así también en el origen de las guerras civiles romanas.

*Al mismo tiempo los lusitanos y como hemos visto, habían “vuelto a las andadas” y ahora al frente de ellos, había un auténtico líder y estratega que sistemáticamente, derrotaba a los ejércitos de Roma. Tendremos así que las victorias de Viriato, las prédicas de un misterioso y exaltado Olíndico, y el posible desencanto de los celtíberos bajo el poder de Roma, terminarán por activar de nuevo la guerra de Numancia. Guerra que supondrá que Hispania se convertirá tanto en la Ulterior como en la Citerior, en escenario de guerra abierta y sin cuartel…

BIBLIOGRAFÍA:

- Abascal, J. M.: 1986: “La Legio VII Gemina. Balance de la investigación y perspectivas. Actas Congreso Internacional Astorga Romana (Astorga 1985) I: 317-328. Astorga

-2009ª: “El ejército romano en los siglos I-IV d.C.”. Historia militar de España-Prehistoria y Antigüedad. Ministerio de Defensa: 282-288.

-2009b: “La participación hispana en los ejércitos romanos”. Historia militar de España-Prehistoria y Antigüedad. Ministerio de Defensa: 289-300.

-2009c: “Los auxilia hispanos”. Historia militar de España-Prehistoria y Antigüedad. Ministerio de Defensa: 301-312.

- Almagro-Gorbea, M. 1997: “Guerra y sociedad en la Hispania céltica”. La guerra en la Antigüedad. Una aproximación al origen de los ejércitos en Hispania. Ministerio de Defensa. Madrid: 207-221.

-2009: “Las Guerras Civiles”. Historia militar de España-Prehistoria y Antigüedad. Ministerio de Defensa: 235-246.

- Blázquez Martínez, J. Mª, Montenegro, A., Roldán J. M., Mangas, J., Teja, R., Sayas, J. J., García Iglesias, L. y Arce, J. 1995: Hispania Romana. Historia de España Antigua Tomo II. Ediciones Cátedra. Historia. Serie Mayor. Madrid.

- García Huerta, R.1997: “La guerra entre los pueblos célticos. Las fuentes literarias grecolatinas”. La guerra en la Antigüedad. Una aproximación al origen de los ejércitos en Hispania. Ministerio de Defensa. Madrid: 223-229.

- Lorrio Alvarado, A. J. 2009: “Las Guerras Celtibéricas”. Historia militar de España-Prehistoria y Antigüedad. Ministerio de Defensa: 205-223.

- Morillo Ángel 2009: “Ejército y sociedad en la ispania romana”. Historia militar de España-Prehistoria y Antigüedad. Ministerio de Defensa: 338-346.

-1995: “Guerra y paz en la España céltica. Clientes y hospites a la luz de las fuentes literarias”. Hispania Antiqua, 19: 15-36.

- Novillo López, M. A. 2011: “La propetura cesariana en la Hispania Ulterior: La II guerra Lusitana”. Gerion 28, núm. (1): 207-221.

- Peralta Labrador, E. 2009ª: “La II Guerra Púnica”. Historia militar de España-Prehistoria y Antigüedad. Ministerio de Defensa: 174-193

-2009b: “Las guerras Cántabras”. Historia militar de España-Prehistoria y Antigüedad. Ministerio de Defensa: 247-265.

-2009c: “El ejército romano en los siglos II-I a.C.”. Historia militar de España-Prehistoria y Antigüedad. Ministerio de Defensa: 267-281.

- Pérez Vilatela, L. 1989ª: “Notas sobre la jefatura de Viriato en relación con la Ulterior”. Archivo de Prehistoria Levantina. Homenaje a D. Fletcher Valls, 19: 191-204.

-1989 b: “Procedencia geográfica de los lusitanos de las guerras del siglo II a.C. en los autores clásicos (154-139)”. Actas de VII Congreso español de Estudios Clásicos (Madrid 1987): 257-262.Madrid

- Quesada Sanz, F. 1997ª: “Algo más que un tipo de espada. La falcata Ibérica”. La guerra en la Antigüedad. Ministerio de Defensa. Madrid: 196-205.

-1997b: “Jinetes o Caballeros: entorno al empleo del caballo en la Edad del Hierro Peninsular”. La guerra en la Antigüedad. Ministerio de Defensa. Madrid: 185-194.

-2009ª: “La guerra en la cultura Ibérica”. Historia militar de España-Prehistoria y Antigüedad. Ministerio de Defensa: 111-130.

-2009b: “Los mercenarios hispanos”. Historia militar de España-Prehistoria y Antigüedad. Ministerio de Defensa: 165-173.

-2010: Armas de la antigua Iberia. De Tartessos a Numancia. La Esfera de los Libros. Madrid.

- Rodríguez Martín, G. 2009: “Las guerras Lusitanas”. Historia militar de España- Prehistoria y Antigüedad. Ministerio de Defensa: 224-234.

- Roldán Hervás, J. M. 1974: Hispania y el Ejército romano. Universidad de Salamanca. Salamanca.

-1997ª: “Los Hispanos en el ejército Romano”. La guerra en la Antigüedad. Ministerio de Defensa. Madrid: 299-310.

-1997b: “El ejército romano republicano y alto imperial”. La guerra en la Antigüedad. Ministerio de Defensa. Madrid: 281-297.

-1997c: “El ejército romano en Hispania”. La guerra en la Antigüedad. Ministerio de Defensa. Madrid: 323-331.

- Salinas Frías, M. 1986: Conquista y romanización de la Celtiberia. Universidad de Salamanca. Museo Numantino de Soria. Salamanca.

- Sánchez Moreno, E. 1981: “Las incursiones de lusitanos en la Hispania Ulterior durante el siglo II antes de nuestra era”. Bracara Augusta, 35: 355-366.

- Santos Yanguas, N. 2009: “Sertorio ¿un romano contra Roma en la crisis de la República? En G. Urso (ed.), Ordine e sovversione nel mondo greco e romano. Atti del convegna internazionale Cividale del Friuli. Pisa: 177-192.

- Santos Yanguas, N. y Montero Honorato, Mª. P. 1983: “Viriato y las guerras Lusitanas”. Bracara Augusta, 37: 153-181.

Fuentes Clásicas:

Apiano. Historia de Iberia y Aníbal. Gómez Espelosín. Alianza Editorial. Madrid 1993. Claudio Eliano. Sobre la naturaleza de los animales. José Vara Donado. Akal. Madrid

1989.

Diodoro de Sicilia. Biblioteca Histórica, I-III. Parreu Alasá. Biblioteca Clásica Gredos. Madrid 2001.

Dion Casio. Historia de Roma I-XXXV. Domingo Plácido. Biblioteca Clásica Gredos. Madrid 2004.

Estrabón. Geografía, III-IV. García Ramón y García Blanco. Biblioteca Clásica Gredos. Madrid 1992.

Floro Lucio Anneo. Epitome de la Historia de Tito Livio. Hinojo Andrés y Moreno Ferrero. Biblioteca Clásica Gredos. Madrid 2000.

Julio César. Cometarios a las Guerras de las Galias. José Joaquín Caerols. Alianza editorial. Madrid 2002.

Justino/Pompeyo Trogo. Epitome de las Historias Filípicas de Pompeyo Trogo. José Castro. Biblioteca Clásica Gredos. Madrid 1995.

Marcial. Epigramas. José Guillén y Fidel Argudo. Institución Fernando el Católico. Zaragoza 2003.

Orosio. Historias contra los paganos. Juan Fernández de Heredia. Prensas universitarias de Zaragoza. Zaragoza 2008.

Plinio el Viejo. Historia Natural II-VI. Antonio Fontán, Ana María Moure Casas e Ignacio García. Biblioteca Clásica Grados. Madrid 2000.

Historia Natural XII-XVI. Ana María Moure Casas. Biblioteca Clásica Gredos. Madrid 2010.

Polibio. Historias I, II, III. Balasch Recort. Biblioteca Clásica Gredos. Madrid 1983. Plutarco. Vidas paralelas VI: Sertorio-Eúmenes. Jorge Bergua Caveto. Biblioteca Clásica Gredos. Madrid 2007.

Salustio. La concepción de la Historia en Salustio. Traducción obras menores (Historias). Santos Yaguas. Universidad de Oviedo. Oviedo 1997.

Suetonio. Vida de los Césares. Agudo Cubas. Biblioteca Clásica Gredos. Madrid 1992.

Tácito. Germania. Requejo. Biblioteca Clásica Gredos. Madrid 1981.

Tito Livio. Historia de Roma desde su fundación, XXXI-XXXV, XXXVI, XL. Villar

Vidal. Biblioteca Clásica Gredos. Madrid 1983.

*

[1] Comenzado con el conflicto de Segeda y los saqueos lusitanos del 154 a.C. este periodo no será sino la continuación de una primera etapa vinculada a las razzias lusitanas entre el 194-185 a.C. y las primeras campañas de Roma contra los celtíberos, desde Catón en el 197 a.C. hasta Graco en el 179 a.C. Tras las guerras de Viriato y Numancia, habrá incluso una tercera etapa de guerras celtibérico-lusitanas, vinculada a las campañas contra los vacceos y la conquista definitiva de los lusitanos de mano de César. Entre la segunda etapa (la de Viriato y Numancia) y la tercera, se desarrollarán las Guerras Sertorianas, en las que también participarán lusitanos y celtíberos. Por otra parte tras la tercera etapa y el fin de las guerras celtibérico-lusitanas, celtíberos y lusitanos participarán en la guerra de César contra Pompeyo.