Magia y Épica en la literatura medieval (III)

Magia y Épica en la literatura medieval: Las Mocedades de Don Rodrigo y la Magia Guerrera

Las “Mocedades de don Rodrigo” es un cantar de gesta de la Edad Media española en lengua castellana, un tanto tardío y desconocido, pero tremendamente interesante. Fechado a mediados del siglo XIV, en él encontramos ecos evidentes de la más ancestral tradición épica europea. Todo ello acompañado y como suele ocurrir en estos casos, de escenas cargadas de una atmosfera mágica tan fascinante como de innegable sabor pagano…

En el caso que queremos tratar en este artículo, nos encontraremos con que las antiguas prácticas de magia guerrera del mundo celta y germánico, parecerán tener eco en las aventuras de un joven Cid Campeador…

Fragmentos del cantar recogidos a partir de la edición José María Viña Liste.

*

El voto del Cid Campeador:

Un joven Rodrigo Díaz de Vivar venga las afrentas sufridas por su padre a manos del conde don Gómez, matándolo en duelo singular. En reparación por la culpa contraída tras la muerte del conde, el rey Fernando obligará al joven guerrero a contraer matrimonio con doña Jimena; hija del conde don Gómez que ha quedado huérfana y desprotegida tras la muerte de éste. En un motivo típico del más ancestral folclore europeo, el héroe aplazará la obligación impuesta mediante el voto de cumplir previamente una difícil hazaña: salir victorioso en cinco lides…

Desposorio de Rodrigo y Jimena y voto de las cinco lides:

Essas horas dijo el rey al conde don Ossorio:

–Dadme vós acá essa doncella; despossaremos este lozano.–

Aún non lo creyó don Diego, tanto estava espantado.

Salió la doncella, tráela el conde por la mano;

ella tendió los ojos et a Rodrigo comenzó de catarlo.

Dijo: –Señor, muchas mercedes, ca este es el conde que yo demando.–

Allí despossavan a doña Jimena Gómez con Rodrigo el Castellano.

Rodrigo respondió muy sañudo contra el rey castellano:

–Señor, vós me despossastes, más a mi pessar que de grado;

mas prométolo a Cristo que vos non besse la mano,

ni me vea con ella en yermo ni en poblado,

hasta que venza cinco lides en buena lid en campo.–

(versos 430-443)

*

El desafío de Aragón y la lid de Calahorra:

El conde navarro Martín González instigará al rey de Aragón para en nombre de éste, retar al rey Fernando a un duelo de campeones por la posesión de Calahorra. El propio justador navarro viajará con credenciales de Aragón y hasta Zamora, a la corte del rey, para desafiar en persona a León y Castilla por la plaza de Calahorra.

El Cid Campeador obviamente será quien se ofrezca como campeón de Castilla en este duelo en la que será a su vez, la segunda lid de su voto; tras haber previamente puesto fin a las correrías del moro Burgos de Ayllón.

El mitema de la “Lucha de Campeones”, que podemos rastrear en las leyendas europeas desde época pagana, aparecerá así en este cantar de gesta del Medievo español encarnado en la figura del héroe por excelencia de nuestra Edad Media. Todo ello en el contexto interesantísimo de las luchas intestinas entre los reinos cristianos de España, por la posesión de tierras, esferas de poder y anhelos de fama, prestigio y gloria guerrera. Contexto que será fruto de estructuras políticas deudoras del feudalismo, la cultura del vasallaje y la idealización caballeresca del oficio de las armas.

Por otra parte el Cid Campeador, aún ofreciéndose sin temor alguno al duelo contra el campeón de Aragón, pedirá aplazar el combate para poder ir en peregrinación a Santiago. Peregrinación que cómo veremos en el siguiente apartado, no estará demás para el desarrollo de los acontecimientos; pues será precisamente a la vuelta de dicha peregrinación, que sucederá el “hecho sobrenatural” que protagoniza este artículo…

La lid de Calahorra

Sópolo el conde don Martín González de Navarra; cavalgó muy privado,

et fuésse para el rey: –Señor, péssete del tu daño;

Calahorra e Tudela forzada te la ha el buen rey don Fernando;

señor, dame tus cartas et iré a desafiarlo;

yo seré tu justador, combaterlo he privado.–

Essas horas dijo el rey: –Séate otorgado.–

Las cartas dan al conde, al camino es entrado;

allegava a Zamora, al buen rey don Fernando;

entró por la corte, al buen rey bessó la mano,

Dijo: –Oítme, rey de gran poder, un poco sea escuchado;

mensagero con cartas non debe tomar mal ni recebir daño;

embíavos desafiar el rey de Aragón, a vós e a todo vuestro reinado;

vedes aquí sus cartas, yo vos traigo el mandado;

si non, datme un justador de todo vuestro reinado,

yo lidiaré por el rey de Aragón, que soy su vassallo.–

(…)

Rodrigo, a los tres días, a Zamora ha llegado;

vio estar al rey muy triste, ante él fue parado;

sonrisando se iba e de la boca hablando:

–Rey que manda a Castilla e a León non debe ser desconfortado;

Rey, ¿quién vos fizo pessar o cómmo fue dello ossado?;

de presso o de muerto non vos saldrá de la mano.–

Essas horas dijo el rey: –Seas bien aventurado;

a Dios mucho agradesco por ver que eres aquí llegado;

a ti digo la mi cuita donde soy cuitado;

embiome desafiar el rey de Aragón e nunca lo hube buscado;

embiome dezir que le diesse a Calahorra amidos o de grado,

o que le diesse un justador de todo el mi reinado.

Querelleme en mi corte a todos los fijosdalgo;

non me respondió omne nado;

respóndele tú, Rodrigo, mi pariente e mi vasallo;

(…)

Essas horas dijo Rodrigo: –Señor, pláceme de grado;

a tal plazo nos dudes que pueda ser tornado,

que quiero ir en romería al padrón de Santiago

et a Santa María de Rocamador, si Dios quisiere guissarlo.–

Essas horas dijo el rey: –En treinta días avrás afarto.–

(versos 518-559)

*

El Cid Campeador y el leproso:

Con treinta días de plazo marcha el Cid de romería a Santiago y a la vuelta confirma que en escasos tres días se cumple el tiempo acordado, con lo que debe cabalgar sin dilación si no quiere que se pierdan tanto su honra como Calahorra.

De camino y en un vado encontrarán a un pobre leproso (“malato” en el texto) que pide ayuda para cruzar el río. Todos le ignoran excepto el Cid que tomando su mano, ofreciendo una capa y con la ayuda de una mula, le cruzará al otro lado.

Llegada la noche y una vez acampados en lo que quizás sean unas ruinas o un antiguo castro (“sobre unas piedras cavadas, que era el poblado”) y mientras el Cid duerme, el leproso le susurrará al oído indicándole que realmente es san Lázaro, enviado por Dios para concederle un don: Un soplo como en la espalda y que le pasa al pecho (“Dióle un resollo en las espaldas que a los pechos le ha passado”) que le provocará una “calentura” o estado febril (“que en calentura seas tornado”) que una vez encendida, le permitirá enfrentar arrebatador y victorioso cualquier lucha que deba emprender (“cuantas cossas comenzares arrematar l’as con tu mano”).

El Cid despertará sobresaltado pero el leproso habrá desaparecido y será imposible encontrarle. Don Rodrigo quedará impresionado y pensativo (Membrole d’aquel sueño et cavalgó muy privado) marchando ya sin descanso rumbo a Calahorra…

Todo el episodio es fascinante y cargado de hondas resonancias en el mundo de la Tradición. El héroe antes de la prueba hace peregrinación, a la vuelta cruzando un río ayuda a un leproso al que todos previamente han ignorado, a la noche y “como en sueños”, mientras el Cid duerme, el leproso le revela que es un “enviado de Dios” y que le va a conceder un don. Una suerte de “furor”, “calor” o “ímpetu” de combate que lo hará invencible en las pruebas que te haga afrontar a partir de ese momento. El héroe despertará sobresaltado pero el leproso “como por arte de magia” habrá desaparecido…

Arquetipos e imágenes propias de todo el universo tradicional de la Europa premoderna, envueltas en las vestiduras paganizantes que tantas veces tienen las leyendas medievales europeas, aun a pesar del contexto cristiano en el que se escriben.

Y por otra parte, la descripción tan literal y física de los efectos de dicho “resuello mágico”. La referencia a la espalda y el pecho, al calor… referencias que como vamos a ver en el último apartado, nos traen el recuerdo de las antiguas magias guerreras de la Europa celto-germánica…

Romería de Rodrigo a Santiago

Complió su romería; por San Salvador de Oviedo fue tornado.

A la condessa doña Teresa Núñez apriessa hubo preguntado:

–Señora, ¿cuántos días ha passados que yo fue en romería a Santiago?–

Et dijo la condessa: –Oy passan veinte e seis días,

cras serán los veinte e siete días llegados.–

Cuando esto oyó Rodrigo fue mal amanzellado

e dijo: –Cavalgat, mis cavalleros, e non querades tardarlo;

vayámosnos servir al buen rey don Fernando,

que tres días ha, no más, para complirse el plazo.–

(versos 569-577)

Rodrigo y el leproso

A los caminos entró Rodrigo con trecientos fijosdalgo.

Al vado de Cascajar, a do Duero fue apartado

–fuerte día fazía de frío–, a la posiesta en llegando,

a la orilla del vado estava un pecador de malato

a todos pediendo piedat, que le passasen el vado.

Los cavalleros todos escopían et ívanse d’él arredrando.

Rodrigo ovo d’él duelo et tomolo por la mano

so una capa verde aguadera passolo por el vado

en un mulo andador que su padre le avía dado,

e fuésse para Grejalva, do es Cerrato llamado;

so unas piedras cavadas, que era el poblado,

so la capa verde aguadera, alvergó el Castellano al malato.

E en siendo dormiendo, a la oreja le fabló el gafo:

–¿Dormides, Rodrigo de Bivar? Tiempo has de ser acordado;

mensagero soy de Cristo, que no soy malato;

sant Lázaro soy, a ti me hubo Dios embiado,

que te dé un resollo en las espaldas, que en calentura seas tornado;

que cuando esta calentura ovieres, que te sea membrado,

cuantas cossas comenzares arrematar l’as con tu mano.–

Diol’ un resollo en las espaldas que a los pechos le ha passado.

Rodrigo despertó e fue muy mal espantado;

cató en derredor de sí et non pudo hallar el gafo.

Membrole d’aquel sueño et cavalgó muy privado;

fuésse para Calahorra de día et de noche andando.

(versos 578-601)

*

El Cid Campeador y la Magia Guerrera:

El Cid llegará al duelo con el tiempo justo y el propio rey Fernando le apremiará para salir al combate, sin embargo el Cid aún lo retrasará un poco más. La “calentura” no termina de llegarle y no está listo para la lucha, pedirá entonces una sopa de vino y justo en ese momento, como de manera sobrevenida, le llegará el “calor”… Tomará entonces las riendas del caballo, el pendón del rey y el escudo y saldrá decidido a librar el combate. Cargando el uno contra el otro el Cid derribará a su oponente y en una escena tan sobria como explícita, antes de que el campeón de Aragón pueda levantarse, el Cid descenderá de su caballo y le cortará el cuello…

El resuello de san Lázaro

Cavalgar quería Rodrigo, non quería tardarlo;

non le venía la calentura que le avía dicho el malato.

Dijo al rey: –Señor, dadme una sopa en vino,

Cuando quisso tomar la sopa, la calentura ovo llegado;

en logar de tomar la sopa tomó la rienda del cavallo,

enderezó el pendón et el escudo ovo embrazado,

e fuésse para allí do estava el Navarro.

El Navarro llamó «¡Aragón!», et «¡Castilla!» el Castellano.

Ívanse dar seños golpes, los cavallos encostaron.

(…)

et erró el conde navarro; non lo erró Rodrigo de Bivar

un golpe le fue dar que le abatió del cavallo;

enante que el conde se levantase, descendió a degollarlo.

D’esta guissa ganó a Calahorra Rodrigo el Castellano

(versos 618-636)

Obviamente tenemos aquí un interesantísimo reflejo en plena Edad Media española, de una lejana memoria, que hunde sus raíces en las “magias guerreras” de la Europa pagana.

Tanto a través de las fuentes grecolatinas, como a través de las leyendas irlandesas y escandinavas, nos llegan noticias de guerreros furibundos que como en estado febril, entran en batalla dotados de una fuerza arrolladora. Siendo conocidos los “calores” del héroe celto-irlandés Cu Chulainn cuando entra en combate; calores que deben aplacarse metiéndole en una tinaja de agua fría. En la misma línea como de un calor que inunda al guerrero haciéndole terriblemente feroz e indómito, las referencias de la cultura vikinga serán abundantísimas. Mayormente en torno a los conocidos “guerreros berserk”. Y mucho antes en la antigua Grecia, encontraremos noticias similares referidas en este caso a los jóvenes espartanos.

Hoy día todas las líneas de investigación que trabajan este tema, apuntan a que detrás de este tipo de referencias, estaría la presencia de ritos de magia e iniciación guerrera en las culturas bárbaras de la Europa de la Edad del Hierro. Ritos tendentes a hacer de los jóvenes neófitos, auténticos guerreros miembros de las mannerbünde.

También y muy posiblemente el hecho de que en el ámbito de los mitos y leyendas, el don del “furor” sea propio o de los héroes o de una minoría especial y cualificada de guerreros, lleva a pensar que este tipo de prácticas mágicas, serían exclusivas de una élite especialmente formada y seleccionada.

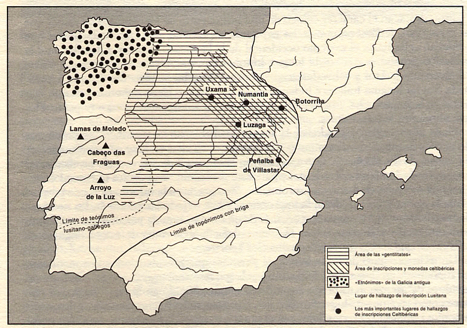

En España, las referencias de las fuentes clásicas sobre lusitanos, celtíberos y cántabros, parecerán apuntar en muchas ocasiones en la dirección que aquí venimos indicando. Y de igual manera, los restos arqueológicos refrendarán aún más esta idea, al haberse encontrado en solar de la península Ibérica, restos de antiguas saunas de iniciación guerrera para baños de vapor y calor extremo. Caso de la sauna del castro de Ulaca en la provincia de Ávila.

No cabe descartar claro está, que en el caso de las Mocedades de don Rodrigo, a parte de la antigua presencia de una tradición de magia guerrera en la Hispania prerromana, el “resuello de san Lazaro”, encuentre también su origen en la propia cultura germánica del mundo visigodo. Cultura que será el molde fundamental de los reinos cristianos del norte de España, ya sea en León, Castilla, Navarra o Aragón.

En definitiva, un episodio en un cantar de gesta del Medievo español, que cargado con elementos fundamentales del imaginario mágico de la Europa más ancestral, convierte a uno de nuestros héroes más emblemáticos, en portador del antiguo don del “furor”. Don que le llegará a través de esa escena tan fascinante como evocadora, en la que tras ayudar a un leproso a cruzar un río, éste a la noche le susurrará al oído y mientras el héroe duerme, que le ha sido concedido un “poder” que le convertirá en un guerrero formidable…

*

El voto de las cinco lides, el desafío a una lucha de campeones, la peregrinación a Santiago, el leproso, el vado del río, la noche en unas ruinas, san Lázaro y el don guerrero, el duelo contra el campeón navarro, los “calores” del Cid, su victoria inapelable… Una secuencia completa que conecta la cultura popular de la Edad Media española, con temas e imágenes esenciales de la más antigua tradición heroica europea. Una vez más los tesoros olvidados de nuestra literatura mostrando un antiguo camino, hoy día mayormente perdido…